Несмотря на успех пилотного проекта, в котором участвовало 15 значимых российских банков, внедрение цифрового рубля отложено. Согласно дорожной карте Банка России, предполагалось, что системно значимые банки предоставят клиентам операции с цифровым рублем 1 июля 2025 года. Но в конце июня ЦБ направил предложения по изменению закона о цифровом рубле в Государственную думу с новыми сроками внедрения — с января 2026-го.

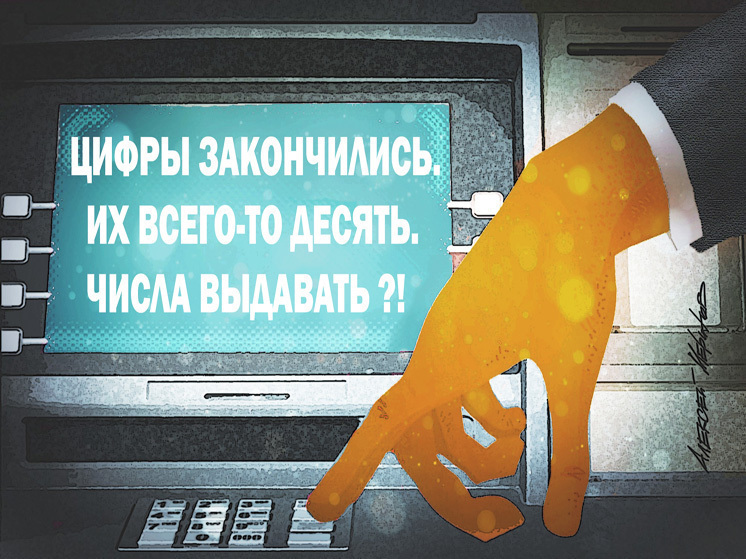

Фото: Алексей Меринов

Фото: Алексей Меринов

тестовый баннер под заглавное изображение

Несмотря на успех пилотного проекта, в котором участвовало 15 значимых российских банков, внедрение цифрового рубля отложено. Согласно дорожной карте Банка России, предполагалось, что системно значимые банки предоставят клиентам операции с цифровым рублем 1 июля 2025 года. Но в конце июня ЦБ направил предложения по изменению закона о цифровом рубле в Государственную думу с новыми сроками внедрения — с января 2026-го. В ответ комитет Госдумы по финансовому рынку предложил перенести срок внедрения еще на несколько месяцев и выровнять сроки с внедрением единого платежного QR-кода. Теперь, по новому уточненному плану, возможность совершать операции с цифровой национальной валютой у клиентов крупнейших банков появится только с 1 сентября 2026 года. С этой же даты расплатиться цифровым рублем можно будет в торговых организациях, у которых выручка за предшествующий год превышает 120 млн рублей. Широкое внедрение, как через любые банки с универсальной лицензией, так и в любых компаниях с выручкой больше 30 миллионов рублей, планируется еще на год позже, в сентябре 2027-го. И, наконец, к 1 сентября 2028-го принимать и обслуживать цифровой рубль должны будут все банки и практически все предприятия. Оплата цифровым рублем при этом фактически не будет отличаться от текущей оплаты QR-кодом через систему быстрых платежей.

Как же получилось, что очевидно успешный проект, который шел без задержек, пришлось отложить? У Банка России есть тому два объяснения. Первое дала заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова — технические сложности некоторых банков, связанные, в частности, с обеспечением технологической независимости. И, скорее всего, данный фактор действительно повлиял на задержку. Еще в марте были опубликованы результаты исследования, которые показали, что инфраструктура трети российских банков не готова к приему цифрового рубля. Опрос, проведенный исследователями, включал 150 ИТ-директоров, архитекторов предприятия, руководителей цифровой трансформации и ведущих инженеров и показал, что большинству банков для внедрения цифрового рубля требуется обновить ИТ-системы и подготовиться к масштабированию систем в связи с ростом транзакций и количества запросов. Лишь каждый пятый банк, согласно опросу, полностью соответствовал техническим требованиям для развертывания отечественной цифровой формы денег. В комментарии к исследованию было отмечено, что существуют проблемы интеграции цифрового рубля с автоматизированными банковскими системами, равно как и более общие проблемы интеграции программной инфраструктуры банков, поскольку возникает необходимость интегрировать цифровой рубль с мобильными приложениями клиентов, государственными системами и другими современными информационными ресурсами.

И хотя проблема технологической независимости явно не прозвучала, очевидно, что она также влияет на скорость изменений в инфраструктуре банков. При том что с программным импортозамещением в значительной степени проблем не наблюдается, в области отечественного аппаратного обеспечения систем хранения данных и систем безопасности все еще имеется определенный дефицит. Таким образом, технологическая независимость действительно является одним из факторов задержки. Но может ли она полностью объяснить ее? Мне кажется, нет. Задержки с внедрением ИТ-решений появились давно, данная проблема стара и неизбежна. В любые проекты закладывают этот фактор при планировании. Очевидно, учитывая высокий уровень зрелости планирования Банка России, этот фактор был учтен.

Второй официальный фактор задержки, озвученный главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, — это необходимость «отработать все детали в пилоте» и проконсультироваться с банками по поводу наиболее «привлекательной для их клиентов экономической модели». И действительно, в настоящий момент прямую выгоду среднестатистическому клиенту трудно увидеть. Да, хранение цифрового рубля на счетах в ЦБ, разумеется, более надежное, чем в банке, который подвержен многочисленным рискам. Деньги в ЦБ не пропадут, как в неожиданно разорившемся банке. У счетов цифрового рубля нет стоимости обслуживания, а транзакции с ним стоят ничтожно дешево. Но риск хранения денег в банке компенсируется процентами по вкладам, которые при текущей ключевой ставке достаточно высоки. Хранение цифрового рубля в этом смысле подобно хранению наличных. При текущей высокой ключевой ставке клиент условно теряет 20% стоимости своих денег. А использование таких дорогих для клиентов инструментов, как платежные карты, компенсируется программами кешбэков и бонусов, которые в настоящее время не планируются для цифрового рубля.

Цифровой рубль может быть выгоден торговым предприятиям, их транзакционные издержки несколько упадут. Но, признаемся, сегодня разница между оплатой QR-кодом и предлагаемой стоимостью оплаты цифровым рублем достаточно незначительна и вряд ли может служить драйвером для большинства компаний. Сокращение транзакционных издержек на 0,01% будет выгодно только очень крупным предприятиям, среди которых приходят на ум только национальные маркетплейсы и пятерка ведущих ретейлеров.

Поэтому вопрос, как заинтересовать клиента использовать цифровой рубль, — открытый. Даже для профессионалов банковской сферы. В начале июля в кулуарах Финансового конгресса в Санкт-Петербурге госбанкир Герман Греф заявил следующее: «Я пока не вижу никаких перспектив внедрения цифрового рубля. Мне как физическому лицу непонятно, зачем он нужен, как банку — тоже. …У нас все финансы давно цифровые. Все то, что может дать цифровой рубль, дают безналичные расчеты. Банки у нас более чем технологичны, поэтому я не вижу ни одного нового продукта, который нельзя сделать с помощью обычного рубля».

И в этих эмоциональных словах видится еще один фактор задержки внедрения. А именно: ограниченность выгод цифрового рубля для банков. Вероятно, банки даже могут видеть угрозу своему бизнесу в связи с внедрением национальной цифровой валюты. На том же Финансовом конгрессе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что с появлением цифрового рубля классические банки могут просто исчезнуть за ненадобностью. Правда, сразу после своего заявления парламентарий уточнил, что это предположение является шуточным. Но в каждой шутке есть доля…

Сегодня у банков во всем мире есть три основные функции, это транзакционная (переводы, пополнения счетов, обналичивание, электронные средства платежа), торговля высоколиквидными активами (валюта, драгоценные металлы, акции) и главная функция — финансовое посредничество. Только банк берет деньги в рост, на депозит, под проценты и затем выдает из этих средств кредиты под большие проценты. При этом увеличивая количества доступных средств в экономике в виде безналичных денег. Безналичных денег, условно, становится в два раза больше, поскольку у банка есть обязательства перед клиентом на всю сумму и деньги есть у получившего кредит на всю сумму. Конечно, регулятор требует у банка оставлять резервы на рисковые события. И современная регуляция банков после всех кризисов последних лет очень жесткая, банки сегодня не просто резервируют 10% активов под непредвиденные обстоятельства, а должны строить сложную систему риск-менеджмента, регулярно проводить стресс-тесты и прочие мероприятия для снижения рисков, которые довольно дорогостоящие. Теперь представим себе гипотетически, что государство решает отменить безналичные средства и оставить в экономике только цифровые деньги. Технически это вполне возможно. Почему государство может решиться на такое? Из-за неустойчивости банковской системы, каскадного кризиса неплатежей, слишком «дорогой» для государства банковской системы, для введения полного контроля над финансовым сектором в критических условиях. В принципе, цифровые деньги вполне в состоянии быть основным финансовым механизмом экономики. Более того, для большинства обычных клиентов ничего в обращении со своими финансами не изменится, поскольку по потребительским свойствам цифровые деньги не отличаются от безналичных. Однако при таком гипотетическом решении банки естественным образом лишаются свой главной функции, и единственным полноценным банком в государстве остается Центральный банк. Современные цифровые средства, включая искусственный интеллект, позволяют даже для большой экономики иметь всего один банк, обеспечивающий все финансовые потребности. Кроме того, централизация и консолидация экономических функций всегда обходятся экономике дешевле децентрализованных механизмов. Очевидно, Центральному банку не нужны большие комиссии за услуги, его назначение не подразумевает коммерческой прибыли. Банки, конечно, не пропадут, они остаются с клиентами, с платформенными решениями, но, по сути, их функция сведется только к обеспечению транзакций и торговле активами — в целом менее прибыльной деятельности, чем финансовое посредничество.

Идеи внедрения цифровых денег с отказом от банковской системы уже выдвигались. В 2018 году в Швейцарии состоялся референдум по инициативе Vollgeld (суверенные деньги), выдвинутой независимыми экономистами, которая, в частности, предполагала внедрение электронных денег, выпускаемых Швейцарским национальным банком, и запрет безналичных денег. И хотя референдум отклонил инициативу, она породила обширную дискуссию о принципиальной возможности такого решения. Последовавшие в рамках инициативы исследования в университетах Базеля и Берна показали принципиальную возможность такого решения и даже определенные экономические выгоды государству и гражданам от него.

Впрочем, сегодня в нашей стране сценарий «отмены банков», очевидно, кажется слишком радикальным. Для него отсутствуют экономические, политические, социальные и технологические причины. Но в клубке противоречий и проблем, прямых и косвенных выгод цифрового рубля государству, банкам, гражданам, коммерческим и бюджетным организациям данный синергетический эффект еще предстоит найти.

Источник