Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о растущем кадровом дефиците: к 2030 году российской экономике потребуется как минимум 2,4 миллиона дополнительных работников, а общее число людей, которых надо вовлечь в трудовую деятельность, достигает 10,9 миллиона. Особенно остро не хватает квалифицированных рабочих: число вакансий на одно место выросло в 2,5 раза. Это не просто статистика, а сигнал тревоги: страна входит в период глубокой трансформации рынка труда. Причем, как предупреждают эксперты, заделать кадровую дыру только с помощью мигрантов и работающих пенсионеров вряд ли получится.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/

тестовый баннер под заглавное изображение

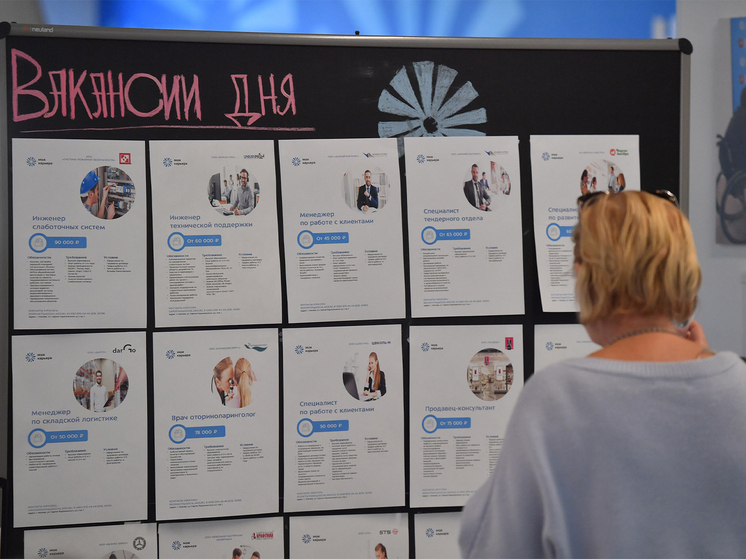

Пока правительство озабочено ускорением экономического роста, на рынке труда растет кадровая дыра: наращивать темпы ВВП некому. Миллионы вакансий — и все меньше желающих их занять. Минтруд бьет тревогу: по самым скромным прогнозам, к 2030 году стране не будет хватать 2,4 миллиона работников. А по некоторым оценкам кадровый дефицит будет еще больше — 3,1 миллиона. Это как если бы сразу вся Казань и Новосибирск в полном составе ушли с рынка труда.

Оценивая масштабы дефицита, министр труда и социальной защиты Антон Котяков ссылается на масштабный опрос 260 тысяч работодателей: сигнал идет изнутри системы. Главная проблема даже не в общем недостатке работников, а именно тех, кто умеет и хочет работать руками. Особенно в строительстве, где, как говорит управляющий партнер «Main division» Андрей Глушкин, «реализация крупных инфраструктурных и социальных проектов висит на тех, кто сегодня просто не приходит на рынок». Молодежь все чаще идет в офисы, даже если за окнами недостроенные школы, развязки и больницы. Рабочие специальности теряют престиж — и притом, что спрос на них растет в геометрической прогрессии, никто не спешит занять освободившиеся места.

При этом количество вакансий по рабочим профессиям растет. В некоторых регионах на одно рабочее место приходится до трех открытых вакансий — особенно там, где есть производство или стройка. И это уже структурная проблема — с нарастающим эффектом.

В качестве ответа предлагаются методы, знакомые еще с 1990-х: мигранты, работающие пенсионеры, «внутренние резервы». Но здесь тоже все непросто. «Повышение занятости среди пенсионеров — шаг спорный, особенно в отраслях с высокой физической нагрузкой», — указывает Глушкин. Мигранты — временная мера: они действительно могут облегчить ситуацию, особенно в массовом сегменте, но за этим облегчением может последовать социальная перегрузка. Конкуренция за жилье, рабочие места, медицину — все это, как правило, остается за рамками оптимистичных прогнозов.

Валерий Тумин, член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы, говорит о причинах кадрового дефицита: сокращение численности трудоспособного населения, старение, спад рождаемости. То, что в 2000-х называли «демографической ямой», теперь стало настоящим обрывом — и внизу уже видно, насколько остро не хватает квалифицированных рук в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, сфере высоких технологий. Проблема не только в уехавших, но и в том, кто остался.

Если рынок — это система сигналов, то дефицит кадров — уже не сигнал, а сирена. Системные меры — а их пока не видно — должны начинаться с переосмысления образования. По мнению экспертов, без прямой связи между колледжами и работодателями, трудовые кадры продолжат теряться: между дипломом и реальной работой по-прежнему будет зиять пропасть. «Профориентация, стажировки, целевая подготовка на основе реальных запросов бизнеса — все это не просто модные слова, а жизненная необходимость», — настаивает Глушкин.

Но даже это — только начало. Чтобы молодежь пошла строить, а не ждать вакансий в маркетинге, нужно не только объяснять, но и показывать: зарплата, условия, перспективы. Труд должен ассоциироваться с ростом благосостояния, а не с выживанием. Пока же и строительство, и промышленность живут, по большей части, в режиме латания дыр: проект за проектом, смена за сменой, без долгосрочной стратегии.

Источник